Das sogenannte „Russian JFK Dossier“, herausgegeben vom Russischen Staatsarchiv für Neuere Geschichte (RGANI), umfasst Telegramme, diplomatische Berichte und KGB-Analysen aus den Jahren 1963 bis 1964.

Erstmals wird damit nachvollziehbar, wie die sowjetische Führung das Attentat interpretierte – und welche politischen Schlüsse sie daraus zog.

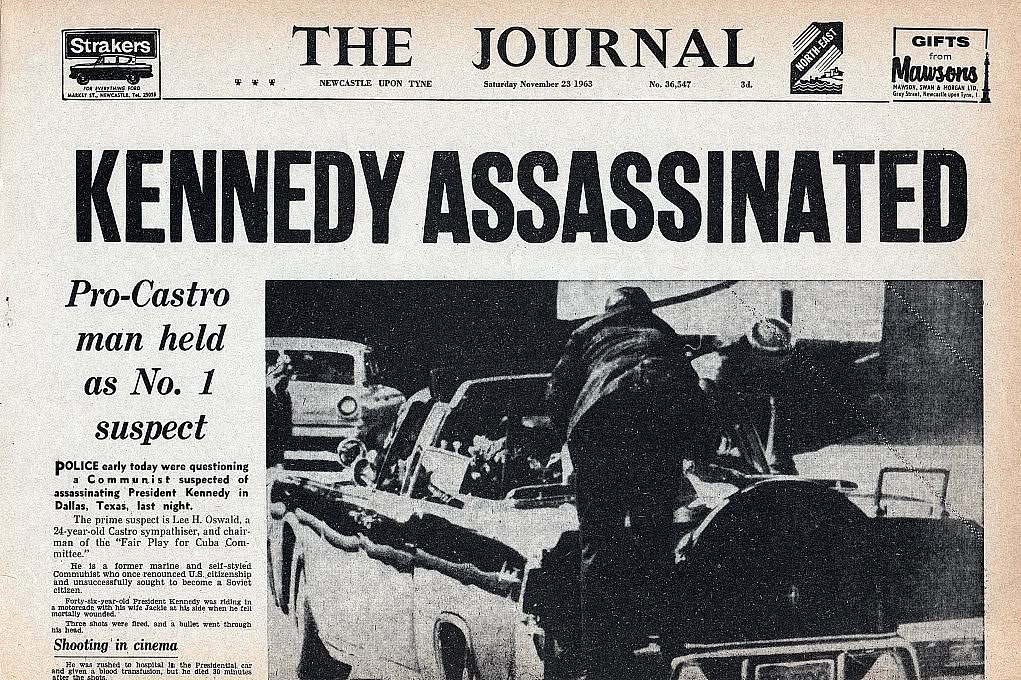

Ein Schock für den Frieden

Als am 22. November 1963 die Nachricht aus Dallas eintraf, reagierte Moskau mit echter Bestürzung.

In einem Bericht an das Zentralkomitee heißt es:

„Der Mord an Präsident Kennedy ist ein schwerer Schlag für alle, die an die Möglichkeit friedlicher Koexistenz glauben.“

Chruschtschow ließ die Flaggen auf halbmast setzen und sandte ein persönliches Beileidstelegramm nach Washington.

Doch schon bald überwog Misstrauen. Der Kreml befürchtete, Washington könne die Tat politisch instrumentalisieren oder gar eine sowjetische Spur konstruieren.

KGB-Alarm: Oswald als Risiko

Nur Stunden nach dem Attentat ordnete KGB-Chef Wladimir Semitschastny an, sämtliche Akten über Lee Harvey Oswald zu sichern – den ehemaligen US-Marine, der von 1959 bis 1962 in Minsk lebte.

„Jeder Kontakt Oswalds mit sowjetischen Bürgern könnte als Beweis für unsere Beteiligung ausgelegt werden“, heißt es in einem Telegramm.

Moskau stoppte alle Informationsweitergaben und ließ Oswalds Dossier unter Verschluss nehmen.

Die sowjetische Hypothese: Ein amerikanischer Staatsstreich

Bereits am 24. November 1963 schrieb der sowjetische Botschafter in Washington, Anatoli Dobrynin, an das Außenministerium:

„Das Ereignis trägt die Merkmale eines geplanten Machtwechsels. Kennedy wurde von Kräften beseitigt, die seine Politik der Entspannung als Gefahr ansahen.“

Mehrere interne Berichte deuteten in dieselbe Richtung: Das Attentat sei keine Einzeltat, sondern Ausdruck eines inneramerikanischen Machtkampfs.

Als mögliche Drahtzieher galten rechte Kreise in den Geheimdiensten und im Militär – jene, die nach der gescheiterten Schweinebucht-Invasion Kennedys Annäherung an Moskau als Verrat empfanden.

Oswald als Bauernopfer

Die sowjetischen Analysten hielten Oswald fast einhellig für ein Bauernopfer.

„Die schnelle Liquidierung Oswalds durch Jack Ruby beweist, dass man ihn zum Schweigen bringen wollte“, heißt es in einem internen Memorandum.

Für den KGB war klar: Oswald wurde gezielt aufgebaut, um eine kommunistische Spur zu legen und eine antikommunistische Welle auszulösen.

Ein sowjetischer Bericht verweist auf einen dem FBI vorliegenden Amateurfilm eines Augenzeugen, „der nur die Annahme zulässt, dass zwei Schützen auf den Präsidenten feuerten“. Zugleich hielten sowjetische Analysten fest, das FBI habe Oswald zwei Wochen vor dem Mord verhört, ohne die Polizei in Dallas zu informieren.

Umso frappierender erschien in Moskau die Erklärung des US-Justizministeriums vom 27. November 1963, es gebe „keine Beweise“ für weitere Beteiligte.

Für die Sowjets war dies ein Indiz, dass die Alleintäter-These politisch gesetzt wurde – noch bevor zentrale Spuren überhaupt ausgewertet waren.

Der Blick in Oswalds Dossier

Das Archiv enthält auch Oswalds Antrag auf sowjetische Staatsbürgerschaft vom 16. Oktober 1959:

„Ich bin Kommunist und Arbeiter und wünsche, Bürger der Sowjetunion zu werden.“

Die Unterlagen zeigen, dass sein Aufenthalt in Minsk unauffällig und rein administrativ verlief; der KGB bewertete ihn als psychisch instabil und politisch unzuverlässig – eine Anwerbung habe es nicht gegeben.

Damit bekräftigt das Dossier, was Moskau schon 1963 behauptete: Es gab keine operative Verbindung zwischen Oswald und sowjetischen Behörden.

Widersprüche und Ermittlungsfehler

Das russische Dossier enthält eine Fülle von Details, die Zweifel an der offiziellen US-Darstellung untermauern. Der KGB kam nach Auswertung amerikanischer Quellen und eigener Berichte zu dem Schluss, dass Oswalds Beteiligung weder technisch noch zeitlich schlüssig belegt war.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Widersprüchen in der Zeitleiste: Eine Zeugin aus Oswalds Wohnheim erklärte, ihn am 22. November kurz nach 12:45 Uhr nach Hause kommen gesehen zu haben – nur Minuten vor dem Attentat. Die offiziellen Ermittlungen verorteten ihn jedoch gleichzeitig im Schulbuchlager, rund zwölf Blocks entfernt. Aus sowjetischer Sicht machte das den behaupteten Tathergang physisch unmöglich.

Auch die Ballistik wurde als fragwürdig bewertet. Das Projektil, das sowohl Kennedy als auch Gouverneur Connally getroffen haben soll, wies kaum Deformation auf, obwohl es zwei Körper durchschlagen haben müsste. Die Sowjets bezeichneten die „magische Kugel“-Theorie als „technisch unplausibel“ und verwiesen auf die unrealistische Schussfolge: Drei präzise Treffer in rund fünf Sekunden mit einem alten italienischen Carcano-Gewehr galten als nahezu ausgeschlossen.

Zeugenberichte zu Oswalds Schießfertigkeit verstärkten die Zweifel. Während seine Familie ihn als geübten Schützen beschrieb, wiesen US-Militärunterlagen auf durchschnittliche bis schwache Leistungen hin. Ein sowjetischer Bericht fasst zusammen:

„Ein Schuss mag Zufall sein, drei in Folge sind Kunst – und Oswald war kein Künstler.“

Schließlich widmet sich das Dossier auch der Sicherheitslage nach Oswalds Festnahme.

Trotz mehrfacher anonymer Warnungen vor einem Mordversuch gelang es dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby, in die Tiefgarage der Polizei einzudringen und Oswald zu erschießen.

Die russischen Analysten notierten dazu:

„Ein Mann mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität dringt unbehelligt in ein Gebäude ein, das von Hunderten Polizisten bewacht wird – das ist keine Fahrlässigkeit, das ist Absicht.“

Für Moskau stand fest: Diese Widersprüche, Versäumnisse und Ungereimtheiten bestätigten den Verdacht, dass Oswald nicht der wahre Täter, sondern ein Instrument in einem größeren Spiel war.

Angst vor einer US-Provokation

Ein vertraulicher Bericht aus dem Dezember 1963 warnt davor, die CIA könne das Attentat „als Vorwand für antikommunistische Säuberungen“ nutzen.

Im Politbüro wurde diskutiert, ob das Verbrechen eine gezielte Provokation sei, um die amerikanische Öffentlichkeit gegen die UdSSR aufzubringen.

Das erklärt auch, warum die Sowjets sofort auf Deeskalation setzten – man wollte keine Reaktion liefern, die als Schuldeingeständnis ausgelegt werden konnte.

Wirtschaftliche und militärische Interessen

Mehrere Analysen aus den Wochen nach dem Mord gehen über den Geheimdienstverdacht hinaus.

Sie vermuten, das militärisch-industrielle Establishment der USA habe ein Interesse gehabt, Kennedys Kurs zu stoppen.

Nach dem Atomteststoppvertrag von 1963 plante Kennedy eine Reduzierung der Rüstungsausgaben.

„Sein Tod nützt jenen, die an Raketen und Kriegen verdienen“, notierte ein Analyst des ZK-Apparats.

Der politische Kontext: Ende der Entspannung

Dokumente aus Oktober 1963 zeigen, dass Kennedy und Chruschtschow an weiteren Abrüstungsschritten arbeiteten.

Für den Kreml war das Attentat daher mehr als ein Verbrechen – es war ein Bruch mit einer ganzen Ära.

Die Sowjets interpretierten es als Signal, dass in den USA jene Kräfte wieder das Ruder übernahmen, die auf Konfrontation statt Verständigung setzten.

Die sowjetische Meta-Schlussfolgerung

Im Frühjahr 1964 zog das Außenministerium eine letzte Bilanz:

„Kennedy wurde nicht durch den Kommunismus getötet, sondern durch jene, die den Kommunismus brauchen, um Krieg zu rechtfertigen.“

Damit war die sowjetische Interpretation geschlossen:

- Das Attentat war eine interne amerikanische Machtoperation.

- Oswald diente als Bauernopfer für eine antikommunistische Inszenierung.

- Der Mord beendete die kurze Phase des Dialogs zwischen Washington und Moskau.

- Mit Johnson begann eine neue Periode der Rüstung, Polarisierung und Propaganda.

Fazit

Das 2025 veröffentlichte „Russian JFK Dossier“ enthält keine Enthüllung über neue Täter, wohl aber eine präzise Rekonstruktion der sowjetischen Wahrnehmung.

Es zeigt, dass der Kreml das Attentat nicht als Rätsel der Geschichte sah, sondern als bewussten politischen Akt, geboren aus den inneren Spannungen der Vereinigten Staaten.

Kennedy, so das Fazit eines Dokuments aus dem März 1964, „fiel nicht einem Kommunisten zum Opfer, sondern den Feinden seines eigenen Friedenskurses“.