Als der Atomkrieg drohte – eine reale Gefahr im Kalten Krieg –, spielte man die Gefahr herunter, fast wie heute angesichts des Ukraine– und des Gazakrieges. Zunächst nach dem Ende des Kalten Krieges kam in der medialen und politischen Kommunikation die permanente Krise auf: die Wirtschaftskrisen der Neunzigerjahren, verbunden mit diversen Kriegen wie dem Jugoslawien-Krieg, dann der Krieg gegen den Terror nach 2001, die Weltfinanzkrise 2008, die Eurokrise mit Angela Merkels berühmten Wort von der Alternativlosigkeit, die demografische Krise der sozialen Systeme und so weiter.

Seit einem guten Jahrzehnt verschärft sich die Terminologie: Wenn sich die Krise ob ihrer zu häufigen Deklaration abgenutzt hat, sich die Leute davor nicht mehr so sehr erschrecken, muss in den Medien und in der Politik ein größeres Geschütz aufgefahren werden. Die Krise verwandelt sich in die Katastrophe. Aus dem Klimawandel wurde erst eine Klima-Krise und heute vermehrt und intensiver eine Klima-Katastrophe, die von vielen Experten, Politikern, Umweltschützern, allen voran UN-Generalsekretär António Guterres mit apokalyptischen Bildern unterlegt wird. Darüber müsste man eigentlich verwundert den Kopf schütteln. Den Weltuntergang kann man nicht erleben, denn dann ist es zu spät, um das noch zu berichten.

Auch die modernen Wissenschaften können die Zukunft nicht vorhersehen, mögen sie noch so viele Daten versammeln, ihre Geräte verfeinern. Man schließt notorisch in eine unabsehbare Zukunft, die immer anders kommen kann. Im überschaubaren Detail klappt das manchmal, auch nicht immer. Im großen Zusammenhängen verhindert die Komplexität sichere Prognosen.

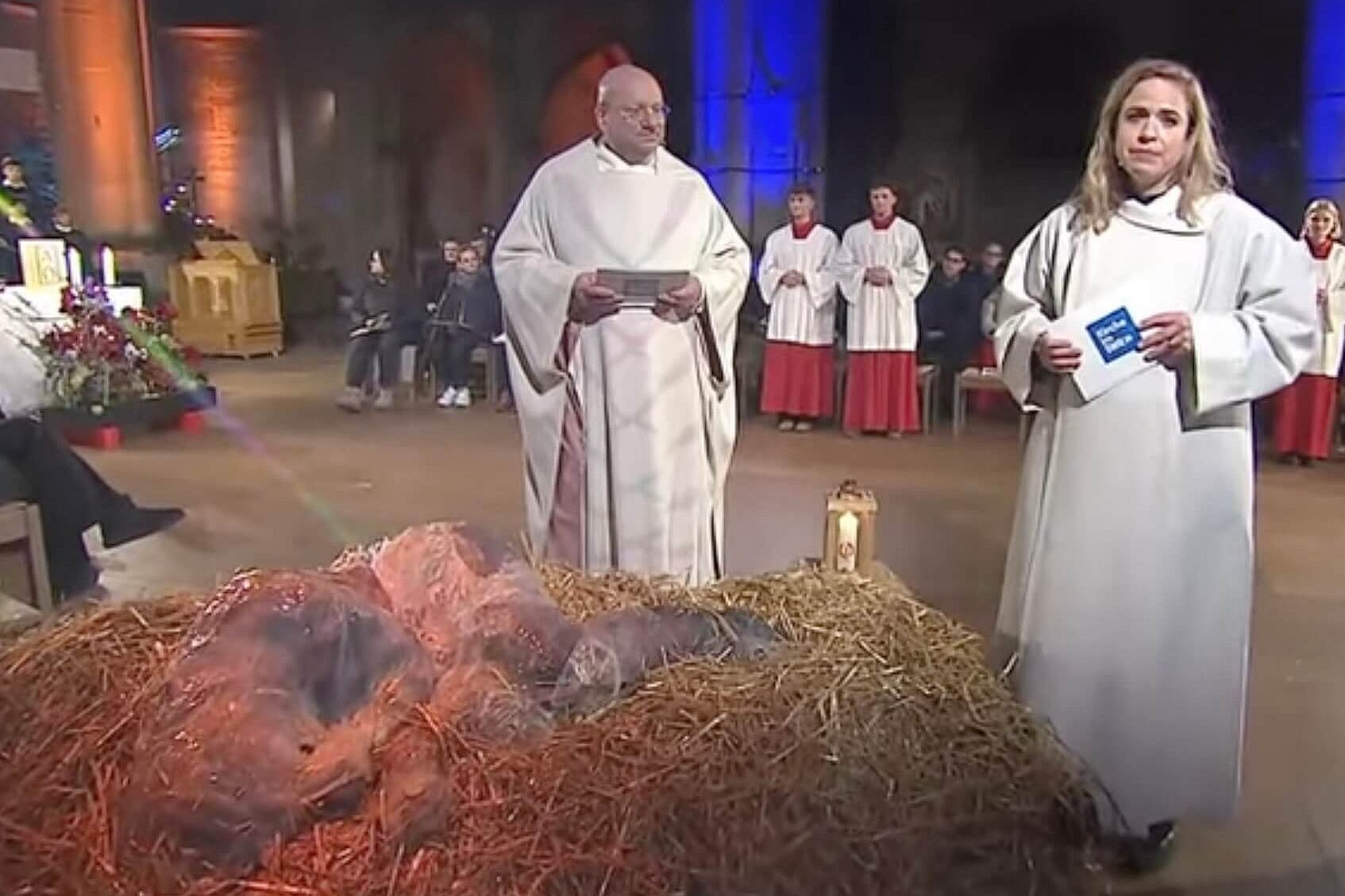

Der christliche Hintergrund

Die Vorstellung eines Weltuntergangs hat vor allem aber einen religiösen, genauer einen christlichen Hintergrund. Was uns bis ins erste Jahrhundert zurückführt. Schon 70 n. Chr. erwarteten die Christen nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem den Weltuntergang. Die schließlich um 100 n. Chr. entstandene Offenbarung des Johannes, eines radikalen christlichen Wanderpredigers, mit dem sowohl die römischen Behörden wie auch die frühen christlichen Gemeinden Schwierigkeiten hatten, verkündet ein finales Ende der Welt, anders als die jüdische Apokalypse, durch die nur die Bösen untergehen, während die Gläubigen weitermachen. In asiatischen Religionen gibt es die Vorstellung eines Weltendes nicht.

Um so mehr darf man sich wundern, dass apokalyptische Vorstellungen Eingang in die modernen Wissenschaften gefunden haben. Denn wo ist das Problem des Weltuntergangs, wenn sowieso niemand dem Tod entgeht? Ja, aber nach dem Jüngsten Gericht gibt es keine Nächsten mehr, die für den Verstorbenen beten, spenden und Gott um Gnade für diesen bitten können. Man muss also immer schon so leben, als stünde das finale Ende unmittelbar bevor. Ergo, der Sinn der Apokalypse ist ein pädagogischer, steigert noch die religiös angedrohten Höllenqualen, um die Menschen durch Furcht und Erschrecken zu lenken, gelten zudem die Gläubigen keinesfalls als mündig, sondern sündig.

So grassieren während des Mittelalters apokalyptische Furchtszenarien. Die Offenbarung des Johannes wird in vielen einzelnen Ausgaben mit schreckenerregenden Bildern versehen. Albrecht Dürer druckt in seiner eigenen Werkstatt eine bebilderte Offenbarung um 1500, als die christliche Angst vor dem Weltuntergang ihren Höhepunkt erreicht.

Blausäure im Schweif des Halleschen Kometen?

In den Jahrhunderten danach verflüchtigte sich die apokalyptische Furcht aus den großen christlichen Kirchen. Aber sie wanderte in die modernen Wissenschaften, die seither überall und ständig kleinere und größere Gefahren bis hin zu Weltuntergängen diagnostizieren oder diese Gefahren bis zu Weltuntergängen hochrechnen. Um 1500 erwartete der Malerphilosoph Leonardo da Vinci, dass die Natur durch gewaltige Fluten der Menschheit den Garaus machen wird. 1909 glaubten Experten im Schweif des Halleschen Kometen Blausäure entdeckt zu haben, die der irdischen Atmosphäre gefährlich werden könnte.

Solcher apokalyptischen Pädagogik der Zeit um 1500 entsprechend schrieb Niccolò Machiavelli dem Fürsten ins Stammbuch, er solle seine Untertanen durch Erschrecken lenken, was er selbst in der Hand hat. Denn deren Liebe zu gewinnen, liegt nicht in seiner Macht, ist das Volk doch mehr als wankelmütig und kann an Wohltaten gar nicht genug bekommen.

Selbst soziale Bewegungen bedienen sich einer solchen Pädagogik

Das warf der konservative politische Philosoph Leo Strauss, Vordenker der US-amerikanischen Neokons und der Christian Coalition, die Wegbereiter des Trumpismus, Machiavelli 1958 nicht vor, sondern dass er eine böse Lehre dem Fürsten nahegelegt hätte, nämlich mit unmoralischen Mitteln Politik zu treiben. Vor allem hätte Machiavelli das nach Strauss nicht dem Volk verraten dürfen. Deswegen schwieg sich Strauss auch über den Ratschlag einer furchterregenden Pädagogik aus, wollte er das nicht seinen Zeitgenossen verraten.

So entdeckte auch die demokratische Politik, dass man mit Furcht die Menschen lenken kann, was Leo Strauss offenbar nicht ablehnte. Man dramatisierte die Gefahren von Verbrechen, Terror oder Epidemien und schon akzeptieren die Bürgerinnen aus Angst, dass der Datenschutz aufgeweicht wird oder ihre Grundrechte wie die Unverletzlichkeit der Wohnung aufgehoben werden.

Selbst soziale Bewegungen bedienen sich heute einer solchen Pädagogik der Furcht vor vermeintlich gefährlichen Entwicklungen. Linke Bewegungen der Sechzigerjahre beschworen die Wiederkehr des Faschismus – man könnte den Eindruck gewinnen, sie hätten heute recht behalten. Und der Friedensbewegung der Achtzigerjahre könnte man attestieren, dass sie vor einer realen Gefahr warnte. Die Anti-AKW-Bewegung betonte die Gefahren der Kernenergie. Das Ozonloch und das Waldsterben wurden damals dramatisiert. Die Letzte Generation behauptete bis vor kurzem, die letzte Generation zu sein, die noch etwas gegen die Klima-Katastrophe tun könnte.

Spielfilme mit Endzeitgeschichten haben nicht von ungefähr Konjunktur

Das verstärken die Medien aus eigenem Interesse, lässt sich die Aufmerksamkeit des Publikums durch drastische Nachrichten erregen, während gute kaum wahrgenommen werden. Also überzeichnen Medien gerne einen Sachverhalt und häufig findet man die Floskel, jemand schlage Alarm. Nicht von ungefähr haben Spielfilme mit Endzeitgeschichten seit längerem Konjunktur.

Wer mit einer Botschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte, der weise auf drohende Gefahren hin – der Ukrainekrieg ist dazu bestens geeignet. Man muss nur eine Konfrontation zwischen Russland und der Nato an die Wand malen, was in Südafrika oder in Chile wahrscheinlich weniger Eindruck macht.

Dass man sich in den modernen Wissenschaften des apokalyptischen Tons allzu gerne bedient – also just dort, wohin dieser Ton schon gar nicht gehört, sollten sich die Wissenschaften doch neutral verhalten, wenn sie wissenschaftlich sein wollen – das liegt natürlich auch daran, dass sie damit mediale Aufmerksamkeit erzielen und dadurch ihre Reputation stärken.

Vor allem aber geht es dabei um Forschungsgelder. Wenn Wissenschaftler der Politik eine große Gefahr ausmalen, die man unbedingt untersuchen muss, um im weiteren Gegenmittel zu finden, dann könnte es sich für Politiker als fatal erweisen, darauf nicht einzugehen, um sich hinterher mit dem Vorwurf der Tatenlosigkeit konfrontiert zu sehen.

Philosophen sollten es eigentlich besser Wissen

Sogar Philosophen, die es besser wissen müssten, predigen zukünftige Katastrophen, um dadurch Aufmerksamkeit zu erregen sowie den Verkaufserfolg ihrer Veröffentlichungen zu steigern. Nun wollen nicht alle Philosophen Aufklärer sein, die Zusammenhänge erhellen, die die Bürgerinnen beachten, aber darüber ob sie das tun, selber frei entscheiden sollten und nicht unter dem Druck von Drohungen.

Denn in der Demokratie sind die Bürger mündig, was man durch Erschrecken und Furchterzeugung hintergeht. Auch daher steht es einer demokratischen Politik nicht gut an, die mündigen Bürger zu erschrecken, um sie zu lenken. Die Politik darf sie gar nicht lenken. Das ist nicht der Sinn von Demokratie. Politik darf nur Angebote machen.

Die Politik sollte sich auch nicht von den Wissenschaften lenken lassen, verliert sie nämlich dadurch ihre eigene Autonomie. Umgekehrt sollten sich Wissenschaften nicht in die Politik einmischen. Dann politisieren sie sich nämlich und verlieren ihre Wissenschaftlichkeit. Allemal dürfen weder Politik noch Wissenschaften den Bürger mit Drohungen, gar apokalyptischen, kommen. Das zerstört die Grundlagen der Demokratie, nämlich die Mündigkeit der Bürger.