Man gewöhnt sich an vieles in diesem Land. Auch daran, dass Banken plötzlich Verträge kündigen – kommentarlos, ohne Schuld, ohne Anlass. Mir ist das viermal passiert und ich hoffte anfangs noch: Vielleicht bin ich paranoid, vielleicht ist es doch Zufall, oder Überlastung, oder einfach nur technokratische Willkür. Bis ich merkte: Die Zahl der Betroffenen wächst, und das Muster ist mehr als eindeutig. Wer als „Andersdenkender“ zu erkennen ist, dem droht der Rausschmiss. Früher musste man dafür wenigstens öffentlich auffallen. Heute reicht offenbar schone eine Überweisung an den Falschen.

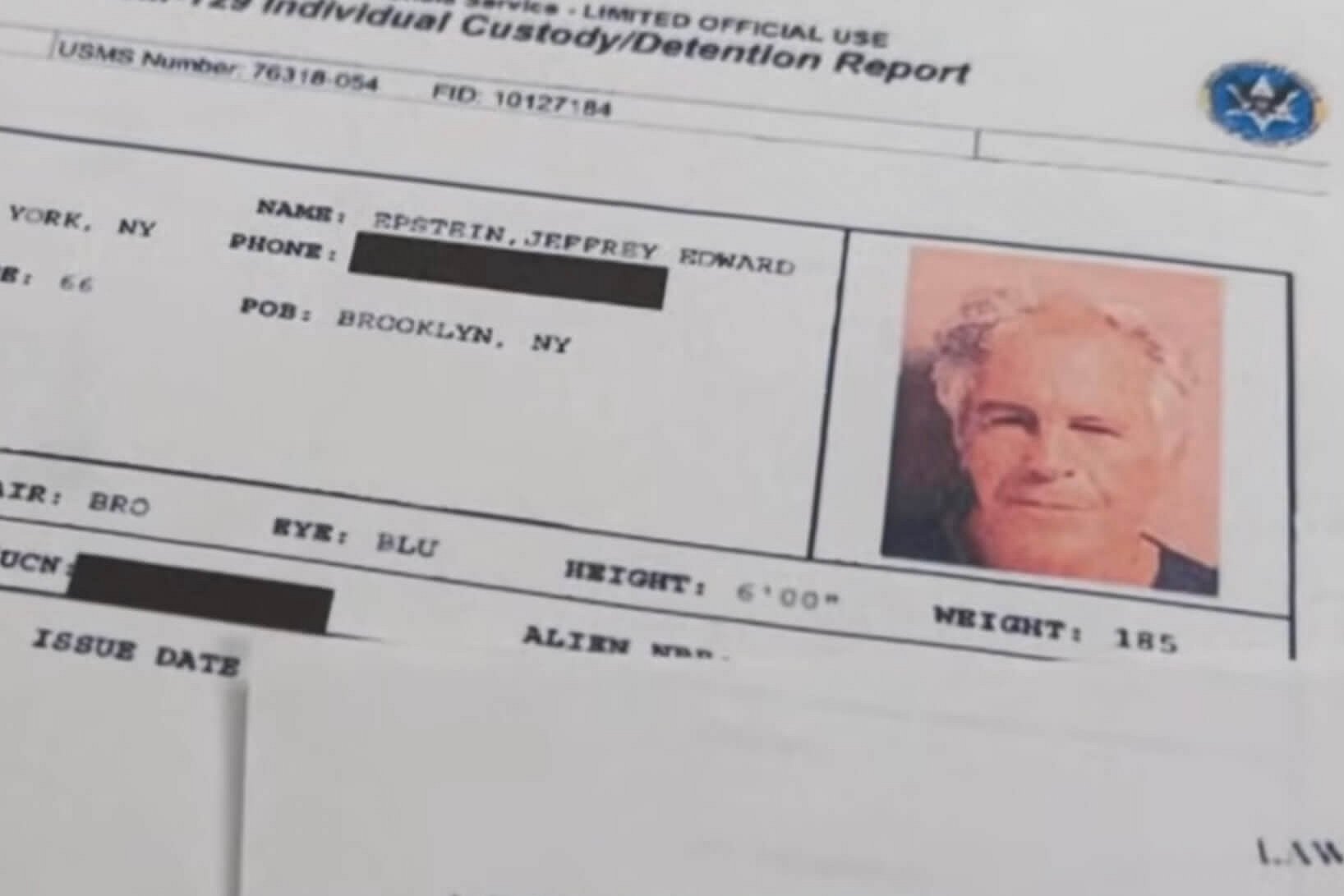

Das zumindest legt eine Mail nahe, die ich heute bekam. Und die alles auf eine neue Stufe hebt. Ein Mann, Unternehmer, vier Firmen, über 70 Mitarbeiter. Acht Jahre Kunde bei der Consorsbank, einem Ableger der französischen BNP Paribas. Solide Finanzen, keine Mahnungen, keine Schulden. Und dann – Zack.

Eine Art digitaler Hausverweis – ohne Worte, ohne Abmahnung, ohne Menschen. Nur ein hausinterner Polit-Offizier, der entscheidet: Sie haben die falsche Meinung, Sie passen nicht mehr zu uns. Wir sind ein „ehrenwertes Haus“. Und für Andersdenkende ist da kein Platz.

Zitat aus seinem Schreiben:

„Mit Datum vom 21.10. wurde mir mein Tagesgeldkonto gekündigt. Drei Tage später meine Kreditkarte. Gleichzeitig der Dispo auf dem Girokonto. Ohne Angabe von Gründen.“

Er fragt höflich nach. Die Antwort der Bank: Man habe das Recht zu kündigen – ohne Begründung.

Das ist juristisch korrekt. Banken dürfen das. Demokratisch allerdings ist es ein Alarmsignal, das über Geld hinausgeht. Denn wer das Konto verliert, verliert mehr als Zahlungsfähigkeit. Er verliert Teilhabe. Würde. Bürgerstatus.

Denn dieser Unternehmer hat keinen Kontakt zu Bank-Mitarbeitern gehabt – alles lief digital, reibungslos. Seine Bonität ist exzellent. Er schreibt: „Es kann sachlich keine Gründe geben. Damit kann die Ursache nur in einem Zahlungsvorgang liegen.“

Und dann fällt der Satz, vor dem inzwischen viele leise Angst haben: „Ich bin seit vergangenem Jahr passives AfD-Mitglied. Eine Überweisung des Mitgliedsbeitrags am 07.03. könnte der Auslöser sein.“

Keine Beweise.

Nur das Ausschlussprinzip.

Und eine Bank, die schweigt.

Und eine Öffentlichkeit, die sich angewöhnt hat, bei solchen Fällen den Kopf zur Seite zu drehen. Oder schlimmer noch: zu nicken.

Und dann kommen die Beschwichtiger: Man könne ja zur Sparkasse gehen. Schließlich habe jeder Bürger ein Recht auf ein Basiskonto. Klingt gut – ist aber ein Hohn. Denn was in der Theorie als Schutz klingt, ist in der Praxis oft nichts anderes als eine staatlich garantierte Restverwertung. Mit dem moralischen Stempel „nur noch Sparkasse“, mit demütigenden Formularen, mit misstrauischem Blick am Schalter. Technisch machbar – gesellschaftlich ein Abstieg. Und genau das ist beabsichtigt. Wer nicht spurt, darf sich wieder hinten anstellen.

Wäre das ein Einzelfall, man könnte mit den Schultern zucken und sich ärgern. Aber genau das ist der Punkt: Es ist keiner.

Die AfD klagt seit Jahren darüber, dass ihr Banken Konten verweigern oder kündigen. Dass Parteigliederungen ins Ausland ausweichen müssen, weil in deutschen Banken die Türen zugehen wie in früheren Regimen – nur höflicher, nur digital, nur ohne Orden und Uniform. Auch einfachen Mitgliedern geht es reihenweise so. Und das ist das eigentlich Ungeheuerliche: Nicht einmal mehr ein Parteiamt ist nötig. Die bloße Kontobewegung genügt, um in ein unsichtbares Raster zu fallen.

Und ja, natürlich: Es trifft nicht nur diese Partei. Und ihre Mitglieder.

PayPal sperrte kritische Portale wie meines.

Stripe blockierte oppositionelle Medien.

In Großbritannien verlor Nigel Farage sein Konto bei Coutts – weil interne Unterlagen seine politischen Ansichten als „nicht vereinbar mit den Werten des Hauses“ bezeichneten. Erst BBC und öffentliche Empörung führten dazu, dass die Bank zurückruderte und sich entschuldigte.

Deutschland dagegen? Hier herrscht Wegducken. Schweigen. Keine Aktennotiz, kein Eingeständnis – nur die Tür, die zufällt. Und eine Gesellschaft, die so daran gewöhnt ist, Andersdenkende zu brandmarken, dass es ihr gar nicht mehr auffällt, wie unmoralisch und feige ihr Schweigen ist. Sie tragen das “Nie wieder” wie ein T-Shirt – Fairtrade, klimaneutral, moralisch rein. Und merken nicht, dass sie längst beginnen, wieder zu sortieren.

Ich habe die Consorsbank zu diesem Fall befragt. Konkret wollte ich wissen:

- Welche internen Kriterien oder Risikoprüfmechanismen können dazu führen, dass ein langjähriger Kunde ohne negative Bonitätseinträge und ohne Zahlungsauffälligkeiten derart umfassend gekündigt wird?

- Schließt die Bank aus, dass politische Zugehörigkeiten oder rechtmäßige Mitgliedsbeiträge an politische Parteien – in diesem Fall die AfD – eine Rolle gespielt haben?

- Gibt es interne Richtlinien, die eine Bewertung von Kunden nach politischen oder gesellschaftlichen Präferenzen vorsehen?

- Existieren im Rahmen von Compliance-, ESG- oder reputationsbezogenen Prüfungen Kriterien, die politische Einstellungen faktisch sanktionieren können?

Antwort? Zunächst: nur eine automatische Abwesenheitsnotiz – mit der Woke-typischen Grußformel von „Kolleg:innen“. Ein Detail, gewiss. Aber eines, das viel sagt. Wenn Ideologie in der Kundenkommunikation wichtiger ist als Rechtschreibung, dann liegt der Verdacht nahe, dass auch im Kundenportfolio Gesinnung über Neutralität steht.

Wenig später kam dann doch noch eine Reaktion – ausweichend, steril, nichtssagend. Die Pressestelle teilte mit:

„Aus Gründen des Datenschutzes können wir Ihnen zu Kundenbeziehungen leider keinerlei Auskunft geben.

Zu Ihren übrigen Fragen können wir nur insofern antworten, als dass die Consorsbank in den Geschäftsbeziehungen zu ihren Kunden allen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere den Vorgaben durch das Datenschutzrecht, vollumfänglich und gewissenhaft nachkommt.“

Antwort durch Nichtantwort

Mit Verlaub: Das ist keine Antwort. Das ist die Verweigerung einer Antwort. Und ein klares Signal – „Fragt ruhig – Ihr bekommt sowieso keine Antwort.“ Das ist keine Kommunikation. Das ist Arroganz im Gewand der Rechtskonformität. Denn meine oben aufgeführten Fragen zielten nicht auf den konkreten Fall ab – sondern auf Prinzipien, Mechanismen und mögliche politische Motive. Die Bank hätte klar antworten können: „Wir kündigen nicht aus politischen Gründen“. Punkt..

Dass eine solche Aussage aber nicht kommt – dass stattdessen Floskeln serviert werden –, ist eine Antwort durch Nichtantwort. Kein Versehen, kein Zufall – sondern ein stilles Eingeständnis. Und ein starkes Indiz dafür, dass es eben doch um politische Gesinnung geht.

Und während die Bank nach außen schweigt, spricht sie intern umso deutlicher. Hier ein Auszug aus ihrer Antwort an den Unternehmer:

„Wir werden Ihnen daher keinen Grund nennen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.“

Man muss diese Höflichkeit mit dem kaum versteckten Stinkefinger fast bewundern. Zynisch bis zum Exzess. Digitaler Tritt in den Hintern mit kalter Schulter und Freundlichkeits-Maske. Willkommen in der humanistischen Hölle auf Neudeutsch. Keine Bonitätsprobleme. Keine Auffälligkeiten. Kein Gespräch. Aber ein „freundlicher Gruß“ mit unausgesprochener unanständiger Geste zwischen den Zeilen nach Baddeckenstedt und der Hinweis aufs Wochenende.

Und in einer zweiten Mail:

„Ein Recht auf Kündigung steht laut unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihnen, wie auch uns als Bank, zu. […] Allerdings sind wir nicht verpflichtet, Ihnen eine Begründung mitzuteilen.“

Rechtlich vielleicht nicht verpflichtet. Aber moralisch! Aber je mehr sich jemand nach außen als Moralapostel geriert, umso schlechter ist es meistens um die Moral bestellt.

Die Bank kündigt einem langjährigen Kunden Konten, Karte und Dispo – und verweist dann im Weiteren darauf, dass das Online-Archiv noch 18 Monate aktiv bleibt, „damit Sie Gebühren sparen“. Man könnte lachen, wenn es nicht so bitter wäre. So klingt die Zukunft, wenn sie von Compliance-Teams geschrieben wird.

Strammstehen auch ohne Befehl

Und das Erschreckendste: Es braucht nicht einmal Druck. Keine Vorschrift. Keine Gewalt. Die Gesinnungsgrenzen werden von oben vorgegeben – durch Politik, Medien, Konzerne. Doch ihre Durchsetzung geschieht nicht durch Zwang, sondern durch vorauseilenden Gehorsam. Wo früher Diktaturen Angst und Terror brauchten, um Institutionen gefügig zu machen, marschieren heute Medien, Banken, Behörden und Firmen freiwillig. Nicht gezwungen. Nicht unter Druck. Sondern bereitwillig. Enthusiastisch. Innerlich überzeugt.

Die neuen Normen kommen nicht mehr mit der Faust. Oder durch Drohung mit dem Gulag. Sie kommen mit dem Filter. Mit der Schulung. Mit der Karrierechance. Und mit der Angst, aus dem System zu fallen.

Ich habe mich oft gefragt, wie ich selbst mich in den 30er-Jahren verhalten hätte. Wie ich reagiert hätte, als alles kippte. Und heute, bei Institutionen wie der Consorsbank, bei Menschen, die kommentarlos kündigen und Gendersternchen statt Grundrechte verschicken, da beginne ich zu ahnen, wie viele damals ganz selbstverständlich mitgemacht haben. Nicht, weil sie mussten. Sondern weil sie wollten. Weil sie sich dabei für moralisch überlegen hielten. Weil damals eben braun modern war, schick, in. Nicht grün.

Moralbankwesen – die neue Leitwährung

Wir haben schon lange nicht mehr nur ein Finanzsystem.

Wir haben ein Moral-Banking-System.

„Richtiges“ Engagement zahlt sich aus.

„Falsches“ kostet – vielleicht nicht das Geld, aber den Zugang dazu.

Es ist der erste Schritt zu etwas, das in China „Social Credit“ heißt und hier „Wertegeleitetes Banking“, ESG, Risikoprofil oder „Vertrauensbeziehung zwischen Bank und Kunde“.

Und wer jetzt denkt, das beträfe nur eine Partei – der irrt gewaltig.

Gestern AfD-Mitglied. Heute jemand, der ein falsches Spendenziel hat. Morgen jemand, der „ungewöhnlich“ reist oder falsche Medien abonniert. Übermorgen einer, der beim Ukraine- oder Israel-Thema nicht auf Linie läuft. Denn am Ende ist es ganz einfach: Wer mit der falschen Haltung Geld verdient oder einfach nur lebt, ist kein Kunde mehr. Sondern ein Risiko. Autoritarismus kommt selten mit Marschmusik. Er kommt „mit freundlichen Grüßen“ und Wünschen für ein „schönes Wochenende“.

Warum reden wir nicht darüber?

Vielleicht, weil viele hoffen, dass es sie nie trifft.

Vielleicht, weil man lieber schweigt, als sich auf die Seite eines unliebsamen Anderen zu stellen.

Vielleicht, weil der Glaube herrscht, dass Gesinnungsprüfungen schon die Richtigen treffen werden.

Das dachte man schon einmal in diesem Land. Damals kam die Gesinnungsprüfung mit Stiefeln. Heute mit Screenshot.

Frage, die sich aufdrängt

Was unterscheidet eine freie Ordnung von einer gelenkten? Nicht, wie sie mit Gesetzlosen umgeht. Sondern wie sie mit Andersdenkenden umgeht, die kein Gesetz gebrochen haben. Wenn wir es normal finden, dass ein Unternehmer mit 70 Mitarbeitern ohne jeden Rechtsgrund Bankdienstleistungen verliert, weil er einer legalen Partei angehört, dann geht es nicht mehr um Parteien. Dann geht es um einen stillen Systemwechsel. Dann sind wir mitten im Autoritarismus.

Nicht schreien.

Nicht einsperren.

Nur kündigen.

Nur schweigen.

Mit freundlichen Grüßen.

So sieht Macht aus, wenn sie nicht mehr offen herrscht, sondern durch Schnittstellen. Wenn Gesinnungsterror und Zynismus zur neuen Moral geworden sind.

Vielleicht ist das der neue Lackmustest der Bankenwelt:

Nicht mehr Bonität, sondern Bekenntnis.

Nicht mehr Schufa, sondern Sozialpunktestand.

Nicht mehr Kredit, sondern Konformität.

Und wer nicht passt, bekommt kein Konto – sondern „Kolleg:innen“ und Schweigen.

Und irgendwann dann vielleicht auch kein Dach, keinen Job, keine Stimme mehr.

Denn wo das Konto stirbt, stirbt auch der Bürger.

Still.

Gesichert.

Mit Rückendeckung des BGB.

Und mit dem Schweigen einer Gesellschaft, die nicht merkt, dass sie längst begonnen hat, ihre Freiheit und damit auch sich selbst abzubuchen.